◆ 信号の立ち上がりを遅くしても、それによって反射 が無くなるのではありません。反射は起こっていますが、リンギングが無くなる、または無視できるのです(ノイズ対策 6.(3))。

反射が発生しないようにすれば、、リンギングの原因がなくなるのですから、リンギングは起こらないはずです。

反射は、終端という簡単な方法で無くすことができます。終端とは、伝送路の端に適正な値の抵抗を取り付けることです。

◆ 伝送路は、インピーダンスを持っています。ごく短い伝送路は、抵抗(R)/キャパシタンス(C)/インダクタンス(L)の成分を持ち、一般の電子回路と同様に、R/L/C 回路として計算できるインピーダンスを持っています。このように見なすことができる場合を集中系といいます。

◆ しかし伝送路が長いと、集中系と見なすことができなくなり、分布系と呼ばれるものになります。そして、分布系において、伝送路がさらに十分に長いときには(理論的には無限大の長さ)、伝送路に固有なインピーダンスを持つようになります(ノイズ対策 6.(1-C)図.3)。

[注] 数学的には、集中系は常微分方程式、分布系は偏微分方程式で表わされます。

◆ この伝送路に固有のインピーダンスのことを、その伝送路の特性インピーダンス と言います。

特性インピーダンスは、伝送路をドライバ側から見たときの、伝送路の等価入力インピーダンス、または伝送路をレシーバ側から見たときの、伝送路の等価出力インピーダンスのことです(両者は同じ値です)。通常のインピーダンスとは意味が異なります(図.5)。

◆ 図の(a)が、ドライバ側から見た伝送路の特性インピーダンス Zcで、その中には適正な負荷のインピーダンスを含んでいます。(b)がレシーバから見た伝送路です。その特性インピーダンスには、適正な信号源インピーダンスを含んでいます。

(c)のように考えることはできません。

[注]

図.5 は特性インピーダンスの概念を示すものです。実際の伝送路は、ドライバとレシーバとの間で使用できます。(a)、(b) の等価回路で表すことができないということです。

また、伝送路を不適正な信号源/負荷インピーダンスで使用することもできます。ただし、この場合は、(a)、(b)の等価回路で表すことができません。

なお、適正/不適正の具体的な意味については、この後および3.1.(2-B)で解説します。

◆ 伝送路の特性インピーダンスの値は、伝送路の種類によって異なりますが、おおよそは、50 〜 100Ω 程度です。

ケーブルではなく、プリントパターンなど信号の通路にも、特性インピーダンスが存在します。信号の周波数が高ければ、プリントパターンでも、特性インピーダンスを考える必要があります。ただしプリントパターンでは、パターンの位置によって特性インピーダンスの値が異なり、一様ではありません。

◆ とくに、特性インピーダンスの値が一定になるように作られたパターンが、マイクロストリップラインです。

◆ 伝送路の特性インピーダンスが一様であれは、反射は発生しません。しかし、特性インピーダンスが等しくないところがあると、その特性インピーダンスが変化する境界のところで、信号は、一部分が反射 し、残りが透過 してゆきます(図.6)。

◆ 境界における特性インピーダンスの差が大きいほど、透過量が少なく、反射が大きくなります(反射の具体的大きさは、ノイズ対策 6(1-D-a)参照)。

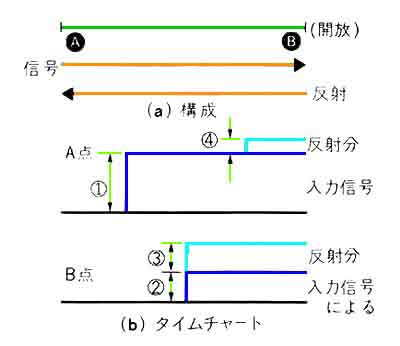

◆ さて、伝送路の端においては、その伝送路が開放 (オープン )であれば、特性インピーダンスが無限大の伝送路がつながっていると、みなすことができます。したがって、透過する信号はゼロとなり、100% 反射します(図.7)。池の波が垂直な岸で反射するのは、この条件に該当します。

◆ 図中の説明にもあるように、開放端では、上流から伝わってきた信号と、反射信号とが加算される結果、信号の大きさは、上流から伝わってきた信号の 2 倍になります。そして、反射波分は、逆に上流側へと伝わってゆきます。

この反射波分は、信号が伝送路を往復する時間だけ遅れて、(A) 点に到着します。そして、ドライバから出力されている信号に加算されます。この加算された状態が、最終的な平衡状態における電圧値です。

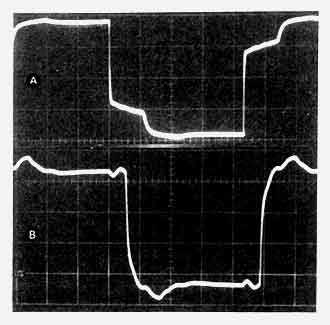

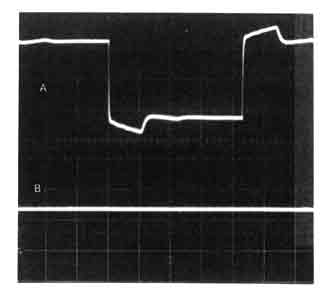

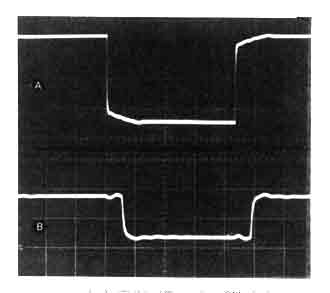

◆ 最初のパルスの立ち上がり(写真では立下り)から、信号が伝送路を往復するまでの時間は、平衡に達するまでの過渡状態です。

◆ この回路は、(A) 点での反射は起こらないようにしてあります。もし、(A) 点での反射があれば、上記の状態では平衡に達しないで、リンギングが発生することになります。

[注]

この図は、実際の実験回路における波形です。ノイズ対策講座にも、ここと、同様な記事があります。ノイズ対策の記事では、シミュレーションによる波形を示してあります。対比して見ると分かり易いでしょう。

なお、実験回路では、伝送路による信号の減衰がありますから、この減衰によって信号の振幅が小さくなっています。ノイズ対策のシミュレーション波形では、信号の減衰がありません。

以降の図も同様です(ノイズ対策 6.(1-D)〜6.(2-A))。

シミュレーションについては、コラム 3.2 を参照してください。

◆ 伝送路の端をショート したとすれば、図.8 のようになります。端をショートすることはあり得ないと思われますが、ほぼショートと見なせる場合が存在します(3.1.(2-C) 参照)。

◆ 端をショートしたということは、特性インピーダンスがゼロの伝送路が接続されていることになります。したがって特性インピーダンスの差は最も大きく、100% 反射します。この反射は、端に入力した信号と方向が逆です。したがって、端での電圧はゼロになります。

このことは、ショートすれば電圧がゼロになるという事実が、反射の現象によって説明できることを意味しています。

◆ 今度は、端を伝送路の特性インピーダンスと等しいインピーダンスに接続してみます(ノイズ対策 6.(2-A))。この場合は、特性インピーダンスが等しい伝送路を接続したことと等価ですから、反射が起こらないはずです。

◆ ところで、伝送路の特性インピーダンスは、ほぼ、純抵抗であり、キャパシタンス分やインダクタンス分はありません。すなわち、端に繋ぐのは、抵抗です。

このときの伝送波形を図.9 に示します。

予想通り、反射は起こりません。

◆ 以上から、反射を起こさないようにするためには、伝送路の端に、伝送路の特性インピーダンスと等しいインピーダンス(実は抵抗)を接続するという、簡単な方法で解決することが分かりました。この端に抵抗を接続することを、終端 するといい、接続する抵抗のことを終端抵抗 と呼びます。

このとき、伝送路を伝わってきたエネルギーは、100% 抵抗で消費されます。

◆ なお実際には、端は完全な開放ではなく、図.1(b) に示すように、レシーバが接続されている場合があります。一般に、レシーバの入力インピーダンスは十分に高い場合が多く、このときは開放端と同じです。

レシーバのインピーダンスを無視できないとき(十分に大きくはないとき)は、レシーバとの合成インピーダンスが伝送路の特性インピーダンスと等しくなる値の終端抵抗を設けます(ノイズ対策 6.図.10)。

★ シミュレーション は、いろいろな意味で使われています。ここでの、シミュレーションは、回路シミュレーション を略して、単にシミュレーションと呼んでいるものです。

回路シミュレーションは、実際の回路を組む代わりに、パソコンのソフトウェアで、回路を模擬したものです。このシミュレーション プログラムを実行することによって、模擬した回路の波形を描かせることができます。パソコンのシミュレーション プログラムのことを、シミュレータ といいます。

★ 回路には、アナログ回路とディジタル回路とがあります。回路シミュレーションが威力を発揮するのはアナログ回路です。したがって、通常、回路シミュレタは、アナログ回路シミュレータか、アナログ/ディジタル回路両用シミュレータです。

シミュレーションは、実際の回路を動作させるのに比べて、遥かに容易、かつ効率の良い実験を、経済的に行うことができます。

★ このホームページでは、別の講座、「自動制御」、「ノイズ対策」で、PSPICE という名のアナログ/ディジタル回路両用のシミュレータを使用しています(実際にはアナログ回路シミュレータとして使用)。

★ 伝送系は、ディジタルデータの伝送であっても、その設計解析には、アナログ波形が重要です。この講座でも、以降アナログ回路シミュレーションを行い、その波形を示します。これにも、PSPICE を使用します。

PSPICE シミュレータ自体の解説と使用法は、「自動制御講座」に載せてあります(自動制御 2.1.、2.2.、PSPICEインデックス)。

★ シミュレーションは、あくまでも模擬ですから、実際の現象とは食い違いがあります。実際に起こっている現象は、複雑な要因が絡み合っています。これをすべて模擬することは不可能です。

★ 実用上、代表的な要因だけをシミュレーションします。したがって、シミュレーションに含まれた要因だけしか模擬していません。また、パラメータ値の誤差なども存在します。シミュレーションを使用する場合には、この限界を念頭に入れて結果を判定する必要があります。

★ シミュレーションは、逆に、本物では得られない効果もあります。シミュレーションがそのように作ってあれば、ある特定の要因を抜き出して、その要因の挙動を調べることができます。

★ たとえば、反射の波形は、本物の波形では、反射以外の要因や、意図しない所に存在する反射によって発生する波形が混じって現れます。シミュレーションでは、純粋に意図した個所の反射だけを抜き出した波形が得られます。

★ また、本物では変更することが不可能なパラメータ値を変えたときの波形、本物では回路素子が破壊されて実験不可能な条件の波形等を見ることも可能です。1 メガワットの電力が加わっても、パソコンが火を噴くことはありません。

◆ さて、ドライバ側(たとえば図.1(b)の(1))も、伝送路の端です。ここも適正に終端されていなければ、反射が起こります。ドライバの出力は、図.10のようにみなすことができます。

◆ ドライバは、図に示すように等価信号源 と、等価出力インピーダンス とで表すことができます。等価信号源は、パワーだけを発生し、インピーダンスがゼロの、理想化された素子です。一般に伝送用ドライバの等価出力インピーダンスは、伝送路の特性インピーダンスよりも低い場合が多いのです。

◆ しかし、汎用 IC の出力インピーダンスは、それほど低くはありません。とくに、3.1.(1-B) に示したB シリーズ CMOS の出力インピーダンスは、伝送路の特性インピーダンスよりも遥かに高い値です。動作速度が遅いのは、高い出力インピーダンスによって、出力電流が低く押さえられることが原因です。伝送路はキャパシタンスを持っていますから、電流が小さければ、充電に時間が掛かります。

◆ さて、上述のように、ドライバの出力インピーダンスは、伝送路の特性インピーダンスよりも低いことが多いのです。もし、ドライバの出力インピーダンスが伝送路の特性インピーダンスに比べて十分に低ければ、端をショートしたことで近似されます。

ドライバ側を終端するときは、図.11 のように、ドライバの出力に直列に終端抵抗を設けます。

◆ 終端抵抗 R の値は、ドライバの出力インピーダンスと終端抵抗 R との合成が、伝送路の特性インピーダンスと等しくなるように選びます。